生前贈与は自身の生前に配偶者や子供等に財産を渡す行為を言います。

生前贈与では渡された贈与額に応じて贈与税が課税され、受贈者が申告と納付をしなければいけません。ただし、1月1日から12月31日までの1年間で得た財産の合計額が110万円以下の場合、贈与税は生じません。

この仕組みが相続税の節税に活用できます。毎年コツコツと無税で財産を譲渡していけば、相続時の課税対象財産が減り、相続税課税額も少なくて済むからです。

しかし、この生前贈与にも穴があります。贈与者死亡前の直近数年間に渡された財産は、「相続財産」として相続税が課税されるからです。これは生前贈与加算と言います。

この生前贈与加算、今までの加算期間は相続前3年間となっていましたが、2022年12月に公表された令和5年度(2023年度)税制改正大綱では、加算期間の延長が決定されました。

加算延長期間が長くなったため、相続税の税額にも大きく影響することが予想されます。

生前贈与加算について

生前贈与加算とは、被相続人死亡前の一定期間内に同人から贈与を受けていた場合、該当財産が相続税課税価格に加算されるというものです。

2023年現行のルールだと、該当期間は亡くなる3年前までとなっています。

つまり、相続開始前の近い期間での贈与は相続財産になるのです。

相続財産に加えて相続税が課税されるために、控除分を利用した節税効果はなくなってしまいます。なお、贈与税額を払っていた場合、払った分は相続税額から差し引けます。(二重課税となるため)

加算対象者

加算対象となる方は、相続や遺贈によって財産を受け取る方です。生前贈与を受けていても、相続放棄などで遺産は取得しない場合、生前贈与加算の対象になりません。

他にも以下の方が生前贈与加算の対象者となるので注意です。

- みなし相続財産を取得する方

死亡保険金や死亡退職金は民法上で相続財産ではありませんが、税法上で相続財産と同じとみなされるので、相続税が課税されます。そのため、これらの受取人に指定されている場合、生前贈与加算の対象者です。 - 相続時精算課税制度の適用を受けた方

生前贈与で相続時精算課税方式の適用を受けている場合、その制度上、贈与財産は相続開始後に自動的に相続財産として加算されます。

2024年から該当期間が延びる

2023年度における税制改正では、加算期間が3年から7年に延長されることが決まっています。期間が増えるため、多くの相続で相続課税財産が増えやすくなり、相続税の増税が予想できます。

しかし、延びた4年分について全て加算するわけではなく、「合計100万円までは相続財産に加算しない」という緩和措置も用意されています。

具体的には相続開始3年以内に贈与で得た財産以外=相続開始前4~7年の間に得た財産で100万円分を控除するというものです。3年分については対象ではないので注意しましょう。

なお、今回の改正でも対象者は現行と同じく「相続もしくは遺贈により財産を取得した者」とされています。税制改正の前後で生前贈与加算の対象者は変わりません。

この加算期間延長の適用は2024年1月1日以降の贈与からとなっていますが、それ以降の贈与の加算期間はいきなり7年になるのではなく、相続開始年に合わせて段階的に延びていくように設定されています。

詳しくは下記をご覧ください。

- 2026年開始の相続→最長3年間加算(加算対象となる贈与年は2023年以降)

2027年開始の相続→最長4年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)

2028年開始の相続→最長5年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)

2029年開始の相続→最長6年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)

2030年開始の相続→最長7年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)

2031年開始の相続→7年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)

改正後の影響

このように生前贈与加算のルールは、2023年度税制改正で大きく変更されました。加算期間延長によって、相続税の負担率は全体的に上がるものと予測されます。

また、早めの贈与の後押しにもなるので、若い世代に資産が移転しやすくなり、消費増大を狙うのも改正の理由の一つのではないかと思います。

まとめ

今回は相続税と贈与税の一体化の一環としての「生前贈与加算が3年から7年に延長」等について解説しました。生前贈与での節税は必ず専門家である税理士にご相談ください。生前贈与はやり方を間違えると税務署から否認される可能性もあるからです。

税理士に相談すれば、他の節税対策もアドバイスしてもらえるのでオススメです。

相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。

年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。

初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。

メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。

さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。

平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。

税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。

前回のコラムで教育資金一括贈与の特例を解説しました。

条件を満たすことで高額の非課税枠が使える贈与制度は教育資金だけでなく、結婚や子育て用の資金にも存在します。

結婚式費用は一般的に400〜500万円とされており、かなりの費用負担をすることになります。

結婚後の出産や育児についても、出産に伴う医療費、保育料や託児費等、こちらも高額の負担があります。

そのため、結婚や子育て用の資金については条件付きで贈与特例が用意されています。

要件を満たせば最大1,000万円まで贈与税が非課税となります。

結婚・子育て資金の一括贈与とは

「結婚・子育て資金の一括贈与」は直系尊属から結婚および子育て資金の贈与を受けた場合、最大1,000万円の控除が受けられる制度です。

直系尊属のため、受贈者は両親か祖父母になります。

同制度は資金対象の広さが特徴です。

教育資金と違って、結婚・子育ての両方がカバーされているので、制度利用による恩恵は大きいでしょう。

非課税枠内で贈与すると、その分相続税課税の財産が減るので、節税対策にもなります。

ただし、贈与として渡したお金が余った場合は贈与税が課税されます。

また、使う前に贈与者が亡くなった場合は遺産総額に加算され、相続税対象となる点にも注意です。

利用期限

結婚・子育て資金の一括贈与は、2025(令和7)年3月31日までとなっています。

令和5年の税制改正で適用期間が2年間延長されています。

結婚資金の範囲とは

(1)対象資金

結婚資金に含まれるお金は、「結婚式費用」と「新居に関する費用」の二つに分かれます。

結婚式費用は会場代や衣装、写真撮影など一般的な結婚式をあげるためのものが対象となります。

新居に関する費用については、新居契約の敷金・礼金や、引越し費用が該当します。

新居費用…敷金・礼金・仲介手数料・契約更新料、引越し代など

これらの結婚資金の上限は300万円までとなっています。

(2)対象外の資金

結婚式費用に結婚指輪代や新婚旅行代は含まれません。

新居に関する費用も、家具代や光熱費、インターネットの開通費用は対象ではありません。

子育て資金の範囲とは

(1)対象資金

子育て費用は「出産費用」と「育児費用」で構成されます。

資金対象範囲が広いので様々なものに使えます。

育児費用…子供の医療費、保育園などの入園費、託児費用など

これらの資金上限は1,000万円までです。

ただし、結婚関連資金との合計額であることに注意してください。

例えば、結婚式費用で300万円分使用したのであれば、子育て資金で非課税にできる上限は700万円までになります。

(2)対象外の資金

病院に通うための交通費や、処方箋に基づかない薬代などは含みません。

また、オムツやベビーフードなどの子ども用品の購入代金も対象外です。

適用するための要件

(1)贈与者と受贈者の要件

贈与者は受贈者の直系尊属(曽祖父母や祖父母・父母)であること。

受贈者は18歳以上50歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。

なお、最大1,000万円の非課税枠は、受贈者一人が使用できる上限額です。

母親から1,000万円、祖父から1,000万円貰えば、半分は贈与税がかかります。

(2)金融機関で専用口座を開く

教育資金の一括贈与と同じように、こちらも取り扱いのある金融機関で専用口座を開設しなければなりません。

結婚・子育て資金の専用口座を取り扱っているかどうかは、事前に必ず問い合わせをしましょう。

口座の引き出しには領収書などが必要になるので、他の用途で引き出すことは不可能です。

令和5年度税制改正のポイント

令和5年度税制改正により、残額の贈与税計算が変わっています。

贈与者が50歳になった際に贈与したお金が余っていた場合は、残額に対して贈与税が課税されますが、改正後には「一般贈与財産として」贈与税の計算を行うこととされました。

以前では、受贈者は直系尊属から贈与を受けた成人であることから、特例贈与財産として低い税率で計算して良いことになっていました。

しかし、税率が低くなれば、節税目的の贈与が増えるので、法改正によって一般贈与財産として贈与税の計算をすることになったのです。

なお、贈与者が亡くなった時点での残額は相続税対象ですが、受贈者が「孫」や「ひ孫」など(子以外の直系卑属)である場合は、相続税額の2割加算が適用されます。

まとめ

同制度は要件があるものの、最大1,000万円までの一括贈与が可能です。

年間110万円まで非課税となる暦年贈与との併用も可能なので、単年で1,110万円を無税で贈与することもできます。

しかし、贈与額が大きすぎて資金残額が多くなった場合には、高額の税金負担を課せられる怖れがあります。

また、金融機関で専用口座を開設しなければならず、手間もかかります。

ケースによっては、メリットが得られる場合もありますが、安易に使うのは危険です。

相続税専門家に事前に相談することをお勧めいたします。

相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。

年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。

初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。

メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。

さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。

平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。

税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。

相続税を減らす目的で、生前贈与を検討される方は多いでしょう。

相続税は年間で非課税枠が設けられており、その範囲内であれば贈与税が生じない仕組みになっています。しかし、生前贈与には条件を満たすことにより、更に高額の贈与を無税にできる特例も存在します。

「教育資金一括贈与の特例」はそんな制度のうちの一つです。これは、子どもや孫のために教育資金を非課税で渡せるものです。

現在までに何度か改正され、令和5年度の税制改正においては、対象期間が令和8年(2026年)3月31日までに延長されています。

教育資金一括贈与の特例の概要

この制度の内容は、「贈与者がその子供や孫に教育資金の贈与をした場合、最大で1,500万円まで無税になる」というものです。

幼稚園から大学卒業まで、子どもの教育にはかなりのお金が必要です。

そのため、この制度は子供や孫に資金援助をしたいシニア世代に合っています。

適用条件を満たさなければなりませんが、高額の贈与が可能な点が魅力です。

通常の生前贈与の非課税枠が年間110万円なので、それと比較すれば金額はかなり大きいでしょう。

適用期限は税制改正により令和8年(2026年)3月31日までとなっています。

適用するための要件

(1)受贈者1人につき1,500万円が上限

教育資金一括贈与の特例の上限は受贈者一人につき1,500万円です。

異なる贈与者から1,500万円ずつもらった場合、1,500万円を超えた部分には贈与税がかかります。

合計額の3,000万円全てが無税になるわけではないので、注意です。

(2)対象となる受贈者と贈与者

受贈者の要件は以下のとおりです。

- 30歳未満であること

- 前年所得が1,000万円以下であること

受贈者は30歳未満でなければなりません。これは言い変えると、受贈者が30歳になる前に贈与された教育資金を使い切らなければならないということです。もし、使い切れなかった場合は残った金額に贈与税がかかります。

また、贈与を受ける前年の所得が1,000万円を超えていると、適用を受けることはできません。

十分な所得があるなら、贈与による援助は必要ないからです。

贈与者の要件は以下のとおりです。

- 受贈者の曽祖父母や祖父母・父母等、直系の関係にある尊属

贈与者の年齢はいくつでもかまいません。

また、贈与は一括でなく、複数回に分けても良いです。

(3)専用の金融機関で口座を開く

教育資金一括贈与の特例では、取り扱いのある信託銀行等に専用口座を作らなければなりません。

流れとしては、専用口座を開設し、その金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を提出した上で、教育資金を入金します。

口座に預けられたお金は受贈者が都度引き出せますが、教育目的以外に使用できません。

資金を使った場合は領収証を金融機関へ提出する必要があるからです。

教育資金の範囲とは

(1)学校等に支払われるもの

幼稚園や保育所、小中・高校、大学、特別支援学校等の教育施設へ支払われるもの(入学金や授業料、給食費等)が対象となります。

- 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料

- 学用品代、修学旅行費、学校給食費、PTA会費

- 学校を通して購入した勉強用具など

これらの費用に使用するお金は1,500万円まで非課税にできます。

(2)学校以外の教育用途に支払われるもの

教育上必要なもので、学校ではなく他の業者から購入するものの一部も対象となります。

例えば、塾の授業料や習い事のレッスン料、通学のための定期代が当たります。

- 学習塾の月謝、スポーツ教室や美術教室等の授業料、学用品

- 通学定期代、留学渡航費用、入学や転入のための転居の際の交通費など

これらに使用するお金は500万円まで非課税にできます。

注意点ですが、(1)で紹介したものとの合計金額が1,500万円以内でなければ非課税になりません。

(1)の範囲で1,200万円、(2)の範囲の資金が500万円であれば、200万円分が贈与税の課税対象になってしまいます。

令和5年度の税制改正による変更点

(1)贈与者死亡時の残高は相続税課税対象になる

教育資金の贈与者が亡くなった際に資金が残っていた場合、そのお金は相続または遺贈によって取得したものとみなされます。つまり、相続税の課税対象になります。

ただし、以下のいずれかに該当していれば、例外として課税対象になりません。

- 受贈者の年齢が23歳未満

- 23歳以上の場合は学校等の教育機関に在籍していること

- または、教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講していること

しかし、令和5年度の改正では相続税の課税額が5億円を超える場合、前述の要件に該当しても課税されることになりました。

なお、受贈者が孫だった場合、世代飛ばしとして相続税が2割増になってしまいます。

(2)贈与税計算に一般税率が使用される

受贈者が30歳に達した時に贈与金が余った場合、余ったお金に贈与税が課税されます。

その贈与税計算の際、以前では税率を低く設定する特例税率が適用されていました。

しかし、令和5年度の改正でその処置が廃止され、すべての人に一般税率が適用されることになりました。

まとめ

教育資金一括贈与の特例は通常の生前贈与よりも非課税が大きいので、一括での贈与を考えている方にとっては魅力のある制度でしょう。

ただし、専用口座の開設や、資金引き出しの際の手続きなどで手間はかかってしまいます。

また、教育資金の残高には相続税や贈与税がかかってしまうので、税金を多く払ってしまうリスクもあります。

制度利用を検討している方は、一度税理士に相談されることをオススメします。

相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。

年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。

初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。

メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。

さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。

平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。

税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。

相続 が始まると、故人の配偶者やその子供等が相続人となり、遺産を取得することになります。

しかし、もし遺言書に『全ての財産を配偶者に譲る』と書いてあるとどうなるでしょう。

遺言書内容に従うと、子供は法定相続人なのに相続財産をまったく取得できないといった不公平なものになります。

さらに、遺産を受け取れないことで、子供のその後の生活が立ち行かなくなる恐れもあります。

民法ではこのようなケースを想定して、一部の法定相続人に「最低限の遺産相続を取得できる権利」を認めています。

これは遺留分制度と言います。

遺留分とは

遺留分は一定範囲の相続人に対して保証される権利です。

具体的には最低限の相続財産を留保できることを指します。

つまり、もし偏った遺言等が原因で遺産が取得できない場合、他の相続に対して遺留分を求めることが可能です。

遺留分は遺産配分における不公平性を完全に無くすことはできませんが、遺された相続人の生活が困窮するリスクを多少軽減することができます。各相続人が最低限の遺産を確保できれば、すぐに生活が立ち行かなくなる確率も低くなるでしょう。

なお、遺留分は遺言であってもその権利を侵すことは不可能です。

遺言は遺産の分割方法や割合について被相続人の意思を反映できるものであり、相続において強大な力を持っています。

しかし、民法では「遺留分に関する規定には逆らえない」という取り決めがあるのです。

また、遺留分制度は以前では遺留分権利の請求が「物的権利」に限られていましたが、現行法では原則として「金銭」の請求になっています。(ただし、合意があれば現物による精算も認められます。)

遺留分が認められる人

(1)法定相続人・代襲相続人

前述した通り、被相続人の配偶者や子供・親等、法定相続人に該当する方の他、代襲相続人にも遺留分があります。

代襲相続とは、被相続人の子供や両親が死亡等の理由で法定相続人の権利を失効した場合に生じる「引き継ぎの制度」です。

被相続人が亡くなる前に子供が死亡していた場合は孫が代襲相続人となり、子供と同じ遺留分が認められます。

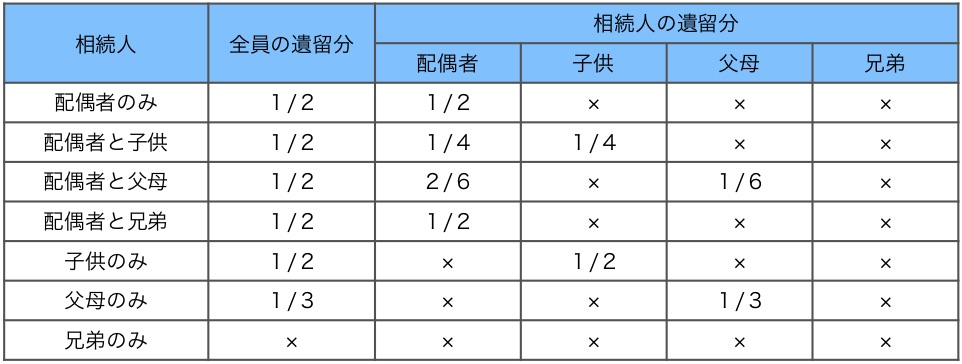

遺留分の割合は以下のとおりです。

(2)兄弟や姉妹に遺留分はない

被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言書に「自分の兄弟姉妹に遺産は与えない」と書いていた場合、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になったとしても遺留分請求が通りません。

(3)相続欠格者も遺留分はない

相続欠格者とは相続人の権利を失くした人で、下記の事項に当てはまる方です。

- 相続人が被相続人や同順位以上の相続人を殺害した

- 被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった

- 相続人が被相続人を脅迫し、遺言内容を操作した

- 相続人が遺言書を隠蔽もしくは処分した

遺産相続の権利がないため、遺留分は認められません。

(4)相続廃除者も遺留分はなし

相続廃除者とは被相続人に暴力や侮辱等の非行を行ない、相続人として認められなくなった人です。

- 相続人が被相続人に暴力を働いたり、日常的に暴言を吐いたりなどの重大な侮辱を行なった

- 相続人が大きな罪を犯した

- 相続人が浪費や借金などで被相続人に多大な負担をかけてきた

上記事項等に当てはまる場合、他の相続人(もしくは遺言執行者)が家庭裁判所に相続人廃除を申し立てて、これが認められると対象の方が相続廃除者となり相続権を失います。

対象相続人は文字通り相続手続きから廃除されるので、遺留分の権利も当然ありません。

遺留分が侵害された場合

偏った遺言によって相続人の遺留分が侵害された場合、遺留分の財産を得るためには侵害された側が権利の主張を行なう必要があります。

逆に言えば、何もアクションを起こさなければ遺言通りの偏った財産分割が行われてしまいます。

自動的に遺産が自分のものになることはありません。

自分に遺留分があること・その権利が侵害されていることがわかったら、可能な限り早く請求を行いましょう。

まとめ

ご自身が残す遺産について、特定の方に多くあげたいと考える方もいるでしょう。

その場合は遺言書にその旨を記載するか、生前贈与を行うといった方法がありますが、他の相続人の遺留分について留意しておくべきです。相続人であっても遺産相続ができない事態になれば、当然遺留分の請求がされます。

ご自身の死後に相続人や受遺者との間にトラブルが起きないように、遺留分制度をよく理解した上で財産分割の割合や方法を検討しましょう。

相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。

年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。

初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。

メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。

さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。

平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。

税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。

相続財産には現金・預金の他に、有価証券、車、骨董品などが含まれます。

これらの遺産総額が基礎控除額を超えた場合には相続税の申告と納付が義務となります。

土地や建物の不動産も相続税課税の対象です。

ただし、相続不動産は相続税だけではなく、登録免許税や名義変更(相続登記)に係る費用を負担しなければなりません。

相続税

不動産も相続財産であり、相続税の課税対象です。

そのため、他の財産と合わせて遺産の総額が基礎控除額を超えるのであれば、相続税を払う必要があります。

基礎控除額は法定相続人の人数によって変わります。

子供が多いなどの家庭であれば、法定相続人の数が多くなり控除可能な額も上がります。

基礎控除額=「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」で算出します。

法定相続人が配偶者+子供四人の家庭なら、基礎控除額は6000万円になります。

不動産は、相続税の評価方法が土地・建物とで異なります。

下記の通りの計算方法で評価額を出します。

原則として相続した土地の評価は「路線価」に面積をかけて価格を計算する「路線価方式」を採用します。もし、路線価が設定されていない土地であれば、土地の固定資産税評価額に一定倍率をかけて価格を算出する「倍率方式」を採用します。

路線価は国税庁HPの路線価図に掲載されています。倍率も同様で、評価倍率表に記載があります。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

相続した建物については、固定資産税評価額が評価額の基準になります。建物が被相続人の住宅であれば、相続税評価額は固定資産税評価額と同じです。貸アパートなどの賃貸用物件だった場合は、借家権割合が考慮され、評価額は更に下がります。

固定資産税評価額は、各市区町村が決めます。価格は3年ごとに見直され、公示価格のおよそ70%になるように調整されています。

固定資産税評価額を知りたいのであれば、各市区町村から届く固定資産税の納税通知書を調べましょう。

通知書が見つからない場合は、市区町村役場で固定資産税台帳を閲覧してください。

登録免許税

登録免許税は、不動産を新しく登記・登録する際に課される税金です。登記とは、所有権などの権利関係を公にする制度です。

不動産登記を行うことで土地や建物の所有者が誰にでもわかるようになります。

相続で被相続人の不動産を取得した場合においても、この不動産登記が必要です。

相続の場合の登記は相続登記と呼びます。

そして、登録免許税も課税されます。登録免許税を納付しないままだと、登記申請が却下されるので注意しましょう。

相続登記の際の登録免許税率は、「不動産の固定資産税評価額の0.4%」です。

固定資産税評価額が2,000万円の土地を相続登記する場合の登録免許税額は、2,000万円×0.4%=8万円となります。

固定資産税評価額は前述したように、納税通知書を調べるか、市区町村役場で固定資産税台帳を閲覧しましょう。

相続登記にかかる費用

相続登記の申請には、申請書のほか以下の添付書類が必要になります。

- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書

- 相続人全員の住民票の写し

- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)

- 遺言書

戸籍謄本の取得や住民票の写しの発行には、数百円程度の費用がかかります。

被相続人の転籍が多い、相続人の数が多い等の場合、費用も高くなります。

また、代表者が全て用意するのであればまとまったお金が必要です。

なお、相続登記の申請手続きを専門家に依頼した場合、報酬費用がかかります。報酬の額は手続きの数や依頼の内容によって変動します。

また事務所によっても金額は異なるので、一度問い合わせをして、見積もってもらうと良いでしょう。

専門家に手続きを代行してもらうのであれば、他の相続手続きも合わせて依頼した方が全体的に手間が省けるのでお勧めです。

特に相続税の申告は時間がかかるので、代行してもらうと良いでしょう。

(相続税の申告が代行できるのは税理士のみです。注意してください。)

まとめ

相続で不動産を取得したとき、相続税だけでなく登録免許税もかかります。

相続税と比較すると微々たるものですが、登録免許税を支払わないと相続登記もできないので覚えておきましょう。

その他、相続不動産や相続のことで不明な点があれば、すぐに相続の専門家に相談されることをおすすめします。

相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。

年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。

初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。

メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。

さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。

平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。

税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。

相続 では各相続人が「遺産をどのように引き継ぐか」選択することで、その後の手続き方法が変わります。

遺産の引き継ぎ方法は主に三つのパターンになります。

- 被相続人の通常の財産の他に、債務などのマイナスの財産も引き継ぐ

- 相続人の権利を放棄し、一切の財産を取得しない

- プラスの財産の範囲でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ

このうち、最後の方法は「限定承認」といいます。

全ての相続権を放棄する「相続放棄」と違って、一部の遺産を相続できます。

今回はこの限定承認について解説いたします。

相続方法はどのように決定するか

(1)熟慮期間内に手続きをするかどうか

どの方法で財産を引き継ぐか、それを選択するには熟慮期間内に手続きをしなければなりません。

熟慮期間はその方が「相続が開始されたこと」と「自身が相続人であること」を認識した翌日から3ヶ月以内です。

この熟慮期間内に手続きをしないと、自動的に単純承認を選んだことになり、通常通り相続財産を取得することになります。

なお、熟慮期間は財産整理に時間がかかる(被相続人が多方面に借金を抱えている、財産評価に時間がかかるものが多い)等、相応の理由がある場合は、延長も可能です。延長の判断は最終的に家庭裁判所が行います。

(2)法定単純承認に該当するかどうか

熟慮期間内が過ぎれば、自動的に単純承認が選択されますが、期間内でも「財産を処分する」等の特定行為をすると単純承認が成立してしまいます。

このルールは「法定単純承認」と言います。

成立したら、相続放棄も限定承認も選択できません。

限定承認とは

限定承認とは、遺産の範囲内において借金を相続する方法です。

例えば、分割後に相続するプラスの遺産が2,000万円で、借金等のマイナスの遺産が3,000万円の場合、プラスの遺産である2,000万円分しか債務を負わなくて良いことになります。これにより遺産と借金を相殺してゼロにすることが可能です。

限定承認と相続放棄の違い

限定承認も相続放棄も、「自身のための相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内」の熟慮期間内に手続きしなければならない点は同じです。しかし、限定承認は「相続する」選択肢の1つであるのに対し、相続放棄は「相続しない」選択肢ということで、その手続きの方向性は全く異なります。

また、相続放棄はプラスもマイナスの遺産も全て相続せずに相続権を放棄することですが、限定承認はプラスの遺産の限度分のみマイナスの遺産を相続するので相続権は残ります。

つまり、残したい財産は限られた範囲で残せる部分も限定承認の特徴です。

限定承認のメリット

(1)相続権が残る

限定承認では相続権が残ります。

そのため、あとからプラスの財産の方が多かったことが発覚した場合でも、借金を精算すれば余剰分の財産は引き継ぐことができます。

財産調査が不十分で債務超過しているかどうかがわからない場合、有効な手段と言えるでしょう。

(2)住宅など不動産を確保できる

遺産の中に自宅などの不動産があって限定承認を行った場合、債務分を弁済できなければ不動産は換価処分となりますが、相当する金銭を支払うことができる場合、換価処分を免れ、手元に残すことが可能です。

不動産買取が可能な程度の資力が求められますが、相続放棄の場合では対象の不動産を確保できません。

(3)先買権

先買権は不動産が競売にかけられたときに優先的に購入できる権利のことです。

限定承認をした相続人に対してこの先買権が認められるため、重要な不動産を取り戻すチャンスができます。

デメリット

(1)手間がかかる

相続放棄は個人で手続きが完結しますが、限定承認は相続人全員でする必要があります。

裁判所への申し立ては相続人全員の戸籍謄本が必須で、手続きも相続人全員の合意が必要です。

もし、反対する相続人が一人でもいる場合は、手続きができません。

裁判所に申請が受理された後も、裁判所の手続きに従って債務を清算する必要があるので相続放棄と比較して、手間と時間が大幅にかかります。

(2)譲渡所得税が課税される

限定承認を行うと、相続手続き開始時点で、被相続人が全ての財産を相続人に時価で売却したものとみなされるので、譲渡所得税がかかります。

譲渡取得税は,譲渡価格(相続開始日の時価)から取得費、譲渡費用を引いた額に課税されます。

課税されるものは、古くから所有している不動産が中心となります。

(3)相続税の各種減税制度を受けることができない

限定承認をすると、居住用不動産に関する相続税の控除制度である「小規模宅地等の特例」を受けることができません。

よって、単純承認を選択し、マイナスの財産を別個に相続して返済をした方が、結果的に得になるケースもあります。

まとめ

相続開始後、相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、単純承認が成立し、故人の遺産をそのまま相続することになります。

しかし、単純承認では借金等も引き継ぎますから、相続で損をしないためにも遺産全容を早期に明らかにするべきです。

熟慮期間は限られるので、適切な相続方法を選択できるように準備しておきましょう。

熟慮期間内の手続きは基本的に取り消し不可なので、慎重な判断が求められます。

相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。

年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。

初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。

メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。

さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。

平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。

税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。

相続における財産調査は、相続手続きに大きく影響するため、可能な限り迅速に進めないといけません。

また、漏れがあるといけないので正確性も同時に求められます。

本コラムでは、相続財産調査の必要性と各財産の具体的な探し方について説明いたします。

財産調査はどうして重要なのか

(1)相続放棄を判断するための指標となる

相続が開始後、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかの相続方法を選択することになります。

単純承認とは、故人の現金や預貯金、不動産やローンなど、プラス財産もマイナス財産もすべて引き継ぐことです。

限定承認とは、プラスの相続財産の範囲で債務も受け継ぐことです。

例えば、相続財産が、1,000万円の土地と、1,500万円の借金だった場合、債権者に土地と同額の1,000万円を支払えば、土地を取得することができます。

相続放棄は相続の権利を手放す行為のため、被相続人の財産一切を引き継ぎません。

なお、限定承認および相続放棄は「自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内」という熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

その判断をするためには、相続財産の全容を明らかにする必要があります。

マイナスの財産が多ければ、相続放棄を選択する材料になるからです。

ただし、熟慮期間があるので、財産調査はスピーディーかつ正確に行わなければなりません。

(2)正しい相続税申告をするため

相続税申告には正確な税額計算が求められます。

それには財産全容を明らかにした上で、不動産や株式などの財産を正しく評価しなければなりません。

不動産や株式の相続税評価方法はそれぞれ方法が異なります。

不動産であれば、土地には路線価方式や倍率方式が採用され、建物には固定資産税が評価基準となります。

株式は上場株式の場合、相続開始日の終値(おわりね)を基準に評価額を算出します。

非上々株式の場合、市場価格が存在しないので、評価は少し複雑になります。

ここで言いたいのは、預貯金と違ってこれらの評価には時間も手間もかかるということです。

つまり、早い段階で遺産内容を明らかにしていないと、相続税申告も間に合わないということです。

相続税申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

期限を過ぎれば、加算税などのペナルティが課せられます。

預貯金の探し方

被相続人の預貯金の探し方ですが、まずは被相続人がどの金融機関を利用していたか調べます。

全ての支店にある故人の口座を調べてもらえますから、まずは亡くなった方が利用していた金融機関を特定しましょう。

通帳、キャッシュカード、郵便物が見つかれば、特定は容易です。

特定できれば、残高証明等を発行してもらえます。

ただし、手続きには、被相続人の死亡や請求者(相続人)との関係を示す書類(戸籍や除籍謄本など)が必要です。

金融機関によって他の必要書類は異なるので、事前確認を必ずしましょう。

手続きをするのが面倒だという方は専門家に代行してもらいましょう。

専門家に代行させたほうが、慣れている分手続きもスムーズです。また、時間の短縮にもなります。

相続不動産を探す方法

(1)最初に納税通知書を確認

被相続人が不動産を所有していたなら、「固定資産税」「都市計画税」がかかるので、4月から6月ごろに「納税通知書」が役所から送られていたはずです。

納税通知書には不動産の地番や家屋番号が記されているので、故人の自宅を探してみましょう。

(2)権利証・登記識別情報の確認

私道など、一部の不動産は納税通知書に記載されません。

その際は、権利証もしくは登記識別情報通知を探します。

どちらも不動産の権利等を取得した場合に発行されますが、取得時期によってどちらが発行されるか変わります。

(権利証は現在、廃止されています。)

(3)名寄帳の写しで確認

不動産がある場所=市区町村が判明している場合、管轄の市町村役場で、「名寄帳(なよせちょう)」の写しを請求しましょう。

名寄帳は市区町村管理の課税台帳であり、該当地区の不動産情報が記載されています。

名寄帳の良い点は、私道のような非課税不動産も載っている上、共有名義での物件も把握できる点です。

(納税通知書では共有名義の不動産は確認できません。)

名寄帳の写しを取得したら、役場にて「固定資産評価証明書」も請求します。

固定資産評価証明書とは、所有不動産の価値の目安を記したものです。

不動産の名義変更の際の添付書類でもあるので、取得しておきましょう。

(4)法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する

いずれかの方法で、地番か家屋番号を特定できたら、法務局で登記簿謄本を発行してもらいます。

登記簿謄本を発行する目的は、故人が本当にその不動産の所有者であるかどうかを確認するためです。

所有者であれば、その人の名前と住所、取得原因や年月日が記載されているはずです。

美術品や車などの動産の探し方

美術品や車といった動産は被相続人の自宅に保管されている場合が多いですが、稀に貸金庫等に保管されている場合もあります。

貸金庫の存在が確認された場合は、漏らさないよう注意しましょう。

他にも貴金属なども相続財産になります。

価値の低いものは他の財産とまとめて良いですが、価値の高いものはリスト化しておき、専門の業者に鑑定を依頼しましょう。

債務の探し方

マイナス財産の大きさは、相続放棄や限定承認を判断する指標になるため、こちらも重要です。

債務については、被相続人の自宅に督促状や返済の明細書、消費者金融のキャッシュカードがないか調べます。

また、各信用情報機関(CIC・JICC・JBA)に対して、被相続人の信用情報の情報開示を求めて、過去のローンやキャッシングの契約等を把握する方法もあります。

まとめ

遺産の全容を明らかにする財産調査は相続でとても重要です。

相続放棄をするかどうかの判断もそうですし、正しい相続税申告をするためにも必要です。

解説した通りの方法で、ご自身で調査することもできますが、時間も手間もかかるので、専門家に任せてしまうのも良いでしょう。

相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。

年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。

初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。

メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。

さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。

平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。

税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。

相続において、配偶者は被相続人に最も近い関係者として優遇されます。

必ず法定相続人になれる上に、相続税額を大幅に軽減する特例制度も設けられています。

このような配偶者への減税措置は贈与税にも設けられています。

制度の内容としては、配偶者へ贈与する財産が「自宅」であったり「住宅の購入資金」であった場合、贈与税が最大で2,000万円まで非課税になるというものです。

非課税額が高額な部分が魅力的に見えますが、夫婦の婚姻歴が20年以上である等、適用には細かい要件を満たさなければなりません。

また、この特例は使っても節税効果の薄い制度となっています。

本コラムを読めば、制度のメリットとデメリットがご理解頂けると思います。

是非、最後までご覧ください。

生前贈与における配偶者控除

生前贈与の配偶者控除とは、配偶者に対し贈与される財産が「居住用の不動産」もしくは「それらの購入を目的とした資金」だった場合、2,000万円まで贈与税が非課税となるものです。

受贈者と贈与者の関係が婚姻期間20年以上の夫婦に限定されるので、「おしどり贈与」とも言われます。

控除制度の要件

(1)夫婦の結婚期間が20年以上あること

受贈者と贈与者は夫婦であり、結婚期間(=婚姻歴)20年以上が条件となります。

婚姻関係は戸籍上のものでカウントされます。内縁の関係では対象になりません。

また、結婚期間のカウント方法については、1年未満の月数は全て切り捨てます。

よって、期間が19年8ヶ月等であれば、要件を満たしません。(入籍日から1日でも足りなければ、非対象です。)

(2)贈与財産は居住用不動産もしくは取得資金

対象となる贈与財産は以下となります。

- 配偶者が居住するための住居

- 配偶者の住居の購入資金

不動産そのものであっても、購入資金で合っても大丈夫です。

ただし、ローン返済を目的とした資金は該当しないので注意しましょう。

不動産は土地でも良いですが、制度適用する場合、下記のいずれかの条件に該当する必要があります。

- 受贈者である配偶者が住居を所有している

- 配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有している

(3)居住期間が決まっていること

贈与された住居には配偶者が実際に住まなければなりません。

不動産には贈与があった翌年の3月15日までに引越しを済ませ、その後もずっと住み続けなければなりません。

つまり、配偶者が住む予定のない家や賃貸アパート等は駄目ということです。

贈与後に対象の不動産を売却した場合も制度は適用されません。

メリット

(1)生前のうちに財産譲渡が可能

贈与税の配偶者控除では最大2000万円まで控除枠があります。

この枠内であれば無税で財産譲渡ができます。

同制度を利用することにより、生前のうちに配偶者へ高額の財産が渡せます。

また、相続では手続きが多いですが、贈与では贈与税の申告のみを行えば譲渡が可能です。

(2)相続税の加算がない

生前贈与では原則相続開始から3年前までの贈与は、相続税の課税対象になります。

しかし、この配偶者控除は、その対象から外れます。

なので、贈与のタイミングも自由にできるメリットがあります。

デメリット

(1)税務署への申告が必須

非課税枠内で贈与したとしても、税務署に必ず申告書を提出しなければなりません。

申告義務があるのは受贈者で、贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に申告が必要です。

(2) 一生に1度しか使えない

生前贈与で配偶者控除を使えるのは生涯一度だけです。

贈与を数回に分けることはできません。適用できるのは初回の贈与のみとなります。

(3)不動産取得税や登録免許税がかかる

贈与で不動産を渡す場合、不動産取得税や登録免許税がかかります。

不動産取得税は不動産価格の4%(2021年3月31日までに取得した土地・住宅については3%)、登録免許税は2%が課税されます。

ちなみに、相続での不動産引き継ぎであれば不動産取得税はかかりません。

そして、登録免許税は0.4%まで下がります。

(3)節税効果は低い

生前贈与における配偶者控除は節税から言えば、効果が低いと言えます。

理由としてまず、相続での配偶者控除は最低でも1億6,000万円まで非課税枠があるからです。つまり、相続だと配偶者はほぼ無税(財産総額にもよりますが)で自宅を引き継げるわけです。2000万と比べると、無税にできる金額が全然違います。

また、相続では小規模宅地等の特例を使えば、330㎡まで土地の評価額を最大80%減額できますし、そもそも、相続税の基礎控除額も3,600万円以上あるのです。

こうやって見ると、生前贈与で自宅を配偶者にあげなくても、相続税の控除制度を活用した方が税額は大幅に抑えられて、お得と言えます。

活用する場合の判断基準

(1)生前のうちに自宅をあげたい

ご自身が存命のうちに財産を渡せること=確実性があることが生前贈与の強みです。

税額等を気にしないのであれば、制度を利用する価値があるでしょう。

(2)財産の大半が不動産

財産割合に不動産が多い場合、相続税を払うための現金が少なすぎて、納付が困難になる可能性があります。

その場合、生前贈与で住宅を贈与しておけば、相続税の負担を軽減できます。

ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例によって、配偶者には相続税がかからないケースが多いです。

よって、活用前には相続時の税金もシミュレートした上で行いましょう。

まとめ

本コラムによって、生前贈与における配偶者控除のメリットとデメリットがご理解頂けたかと思います。

控除額は高いものの、節税効果は低いのが同制度の特徴です。

活用については十分に検討してください。判断に迷う場合は、専門の税理士への相談を推奨します。

相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。

年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。

初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。

メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。

さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。

平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。

税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。

相続では様々な事情で相続人が財産を取得できない場合があります。

財産取得できないケースとしては、「相続放棄」があります。これは相続人が自ら「財産を取得しないこと」を選択し、相続権を手放す行為です。

相続放棄は自発的な行為ですが、そうではないパターンとして「相続廃除」と「相続欠格」があります。

相続廃除と相続欠格においては、被相続人や他の相続人が該当の相続人の資格を剥奪するので、相続放棄とは大きく異なります。

相続廃除について

(1)概要

相続廃除は、相続権を持っている方を相続から外す制度です。

この制度が利用できるのは被相続人のみです。

廃除されるのは、被相続人へ虐待や重大な侮辱を加えるなど、著しい非行をした推定相続人(相続時に相続人となるべき方)です。

廃除が確定すれば、相続権を失います。

廃除が妥当かどうかは、家庭裁判所が判断します。

廃除されるのは、その被相続人が関わる相続のみです。

父親の相続について廃除が確定しても、母親の相続については相続権を失いません。

(2)対象となる推定相続人

相続廃除の対象者は、遺留分権を持つ推定相続人です。

そのため、被相続人の配偶者や子供(孫)・父母(祖父母)のうち推定相続人となる方が対象です。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分権が認められていないので、非対象です。

なお、相続廃除は代襲相続権に影響しません。

父親の相続で長男が廃除されても、長男の息子は代襲相続が可能です。

(3)廃除成立の要件

前述した推定相続人が被相続人に対して以下の行為があった場合、相続権が剥奪される可能性が高くなります。

- 被相続人に対して虐待を加えた

- 被相続人に重大な侮辱をおこなった

- その他の著しい非行があった

これらの行為が認定され、かつ廃除が妥当であると裁判所が認めれば、該当の相続人の権利が失われます。

注意したいのは、上記行為があった事実だけでなく、廃除が妥当なレベルだと判断されなければ、廃除は成立しないという点です。

(4)手続き

相続人廃除は被相続人が生前に行う「生前廃除」か、死後に遺言で指定する「遺言廃除」があります。

廃除は、被相続人のみが利用できる権利なので、相続人が他の相続人を廃除することはできません。

なお、遺言廃除をする場合は必ず遺言執行者を指定しましょう。

遺言執行者は被相続人に代わって家庭裁判所への申し立てを行います。

相続人が複数の場合、書類の収集や署名押印手続などが他の手続きで手一杯となりますが、遺言執行者を指定していれば、執行者が相続人代表として手続きを進められるので、安心です。

(5)取り消し

相続廃除は取り消し可能です。取り消しは家庭裁判所が廃除の申立てを受理された後でもできます。

(申立人の意思が変われば、問題なく変更の手続きができます。)

取り消しは家庭裁判所へ「相続人廃除の審判の取消し」を再度申し立てます。

この手続きは生前でも遺言でも可能です。

相続欠格について

(1)概要

法定相続人が一定事由に該当した場合、その資格を剥奪されることを「相続欠格」といいます。

相続欠格が決定すると遺産分割協議に参加できない上、遺留分権もなくなります。

遺言による遺贈であっても財産取得は不可となります。

(2)相続欠格事由

相続欠格に当てはまるかは「相続欠格事由」の有無で判断されます。

相続欠格事由は、以下の項目があります。

- 故意に被相続人や他の相続人を死亡させる、または死亡させようとして刑に処せられた

- 被相続人が殺害された事実を知りながら、告訴、告発をしなかった(ただし、まだ子供で弁別がない場合や、殺害者が自身の配偶者や直系血族であった場合を除く)

- 被相続人に対し詐欺や強迫を行い、遺言の作成・撤回・取消し・変更等を妨げた

- 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた

- 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿を行った

これらの事由に該当すれば、何らかの手続きを経ずに直ちに相続権を失います。

なお、相続廃除と同様に、相続欠格となった相続人は相続権を失いますが、代襲相続には影響がありません。

(3)手続き

相続欠格では手続きは不要です。先述した項目に該当すれば相続欠格者として、遺産分割協議に参加できなくなります。

ただし、欠格者本人が相続欠格の事実を認めていない場合、訴訟を起こす必要もあります。

(他の相続人が原告となって、相続欠格者相手に提起します。)

なお、相続を原因として不動産の名義を変更するときには、相続欠格者であることの証明書を提出しないと法務局が、登記を受け付けないので、相続登記の際に「相続欠格事由に該当することの証明書」を提出することが必要です。

(4)取り消し不可

相続欠格者は欠格事由に該当した時点で要件が成立するので、取り消しは不可です。

相続欠格者になれば、どうやっても財産取得はできません。

ただし、相続放棄した場合と同様に、死亡保険金等は受け取ることができます。

税法上の扱い

「相続欠格」「相続廃除」が決定すると、該当者は法定相続人としてカウントされないので、基礎控除額や非課税枠に影響はありません。

この背景には、被相続人の意思などで基礎控除額や非課税枠の金額などが左右されることは課税の公平の観点から、望ましくないという考えがあります。

ただし、「相続放棄」については、その相続放棄がなかったものとして扱われるので、法定相続人としてカウントされます。

まとめ

相続廃除と相続欠格について解説しました。

どちらも該当すれば相続権を失いますが、代襲相続には影響しません。

また、該当者は相続人になれませんから、相続税における基礎控除額や非課税枠にもカウントされないことも覚えておきましょう。

相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。

年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。

初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。

メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。

さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。

平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。

税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。